日本遺産 構成文化財

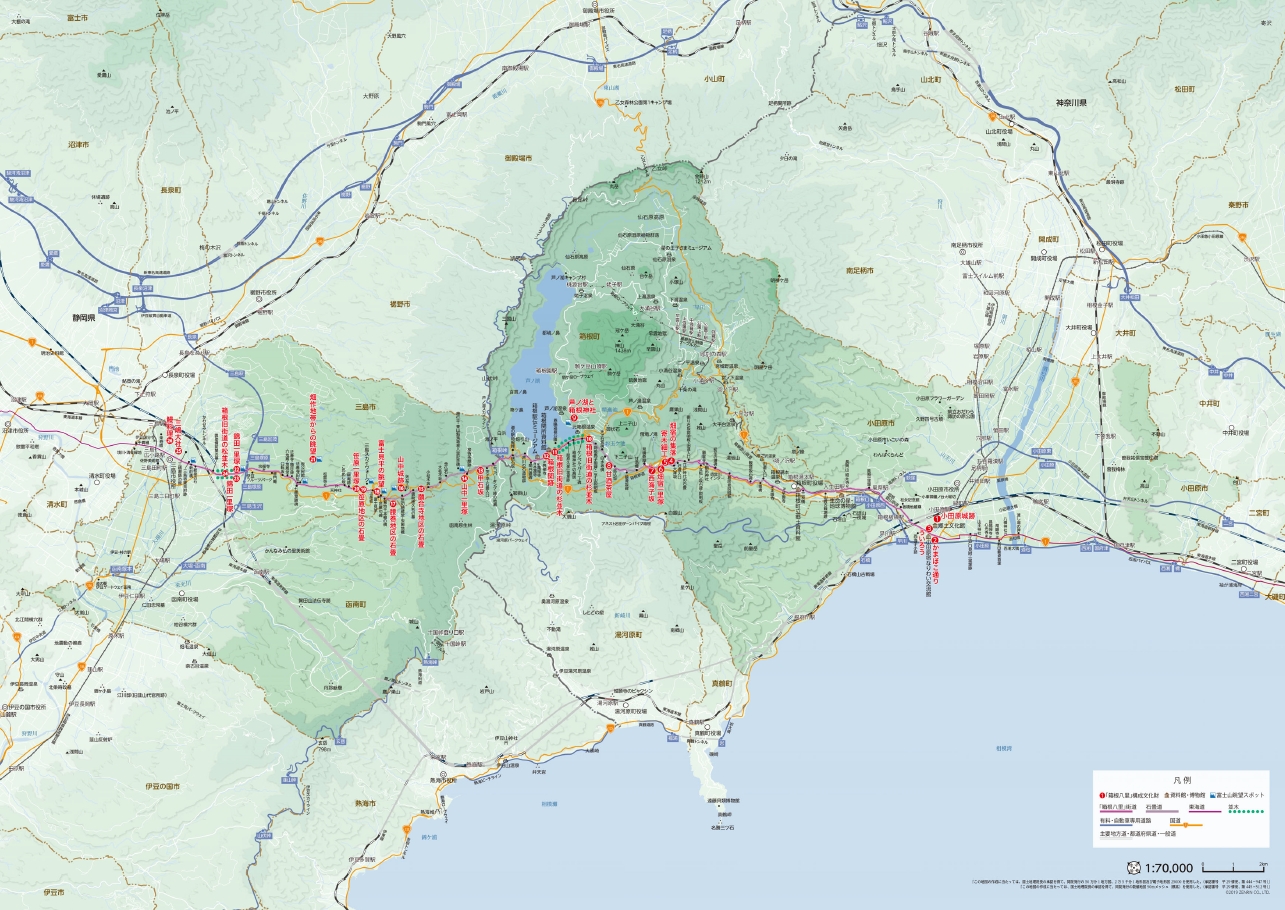

構成文化財MAP

構成文化財一覧

(1)小田原城跡

国史跡

小田原は北条氏により開かれた城下町で、江戸時代東海道で最大規模の宿場町であった。

江戸の守りのために大久保氏や稲葉氏によって治められ、小田原藩の藩庁が置かれた。総石垣と漆喰塗りの白壁や復興天守、城門などは城下町時代の名残りを伝え、小田原宿のシンボル的存在である。

銅門(あかがねもん)は二の丸の表門にあたり、平成9年に復元。門の名称は大扉などの飾り金具に銅が使われたことに由来する。

馬出門(うまだしもん)は大手筋に位置し、小田原城の二の丸を守る重要な門で平成21年に復元された。

(2)かまぼこ通り

かつて網元などの漁業従事者が、相模湾で揚がる鮮魚を蒲鉾に加工。箱根方面の温泉宿で販路を拓き、小田原の名物に育てあげた。かまぼこ通りと呼ばれる通りには歴史的な木造建築物の老舗群が残る。

(3)ういろう

箱根口にある戦国時代から続く薬商。外郎(ういろう)家は北条早雲に招かれて小田原に移住。江戸時代には宿老をつとめた。

家伝薬を販売するとともに、菓子の「ういろう」も製造販売。東海道の旅行者に広く知られていた。

漆喰塗りの白壁や瓦葺の八ツ棟造りの建物の奥には蔵を利用した博物館があり、伝来の史料が展示されている。

(4)畑宿の集落

江戸時代に宿場間に置かれた間の村のひとつ。箱根越えの旅人の休憩のための茶屋があった。

畑宿茗荷屋(みょうがや)で休息した大名やオランダ商館長一行が「江戸参府紀行」などの記録に残している。

(5)寄木細工

江戸時代後期に畑宿の石川仁兵衛によって寄木細工の技術が確立されたと伝えられている。

様々な種類の木を組み合わせて模様を作る寄木の木工品は、箱根越えの旅人の土産物として広く知られた。

(6)畑宿一里塚

国史跡

江戸日本橋から23里目にあたる一里塚。直径約9メートルの円形に石積を築き小石を積み上げて土を盛って復元。塚の上には標識樹となる樅と槻が植えられた。

箱根町には、湯本茶屋、畑宿、箱根の3ヶ所に一里塚があった。

(7)西海子坂(さいかちざか)

国史跡

江戸側からは登り二町余りの坂道。踏み間違えると千尋の谷に落ちるといわれた急坂。

(8)甘酒茶屋

江戸時代から続く街道沿いの茶店。かつて付近には峠越えの旅人のための掛茶屋が複数あった。囲炉裏のきられた茅葺の茶屋では、名物の甘酒や力餅が賞味できる。

(9)芦ノ湖と箱根神社

富士山を背景に箱根の山々に囲まれて豊かな水をたたえる芦ノ湖は、江戸の旅人たちが憧れた景勝地。ほとりにある箱根神社は、奈良時代に萬巻上人によって創建され、鎌倉時代以降源頼朝や徳川家康など武家の崇敬を集めた。

(10)(11)箱根旧街道の杉並木

国史跡

芦ノ湖畔に今なお残る杉並木は東海道唯一で、約400本の杉の巨木が街道の両脇に連なっている。街道の並木は道幅を特定し、旅人を夏の陽射しや冬の風雪から守るために慶長9年(1604)に植えられた。当初は松が植えられたが、その後杉に植え替えられたものと考えられている。

箱根旧街道の杉並.jpg)

箱根旧街道の杉並.jpg)

(12)箱根関跡

国史跡

江戸時代、旅人の往来を監視するために箱根に置かれた関所。徳川幕府は、険しい箱根山を江戸の防衛のために重視。関所は小田原藩によって管理運営され、特に「出女」に対しては、厳重な取り調べが行われた。江川坦庵ゆかりの江川文庫から発見された史料をもとに復元公開されている。

(13)甲石坂(かぶといしざか)

国史跡

坂道の途中に、かつて兜石があったために甲石坂と呼ばれた。箱根竹が石畳道を覆う風情ある坂。

(14)山中一里塚

国史跡

旧街道の南側に1基残る一里塚。江戸時代の記録では塚の上に樹木はないと記されている。

(15)願合寺(がんごうじ)地区の石畳

国史跡

江戸時代の西坂の絵図には6ヶ所の石橋が描かれている。願合寺地区に2ヶ所ある石橋のひとつ「一本杉の石橋」が往時のままの姿で保存されている。

(16)山中城跡

国史跡

永禄年間(1560年代)小田原防衛のために、北条氏により造られた山城。天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原攻めにより落城。北条流築城術の粋を集めた「障子堀」や「畝堀」が今も残る。富士山や駿河湾を望む景勝地でもある。

(17)腰巻(こしまき)地区の石畳

国史跡

腰巻地区の石畳の下からは山中城の堀の跡が出土。山中城の岱崎出丸(だいさきでまる)の堀を一部埋め立てて街道を造ったとされる。

(18)富士見平の眺望

江戸時代、東海道を通行する旅人に広く知られた富士山の眺望地。当時多くの旅日記や絵画などに記録された。付近には、箱根越えの時に詠んだとされる松尾芭蕉の句碑が建てられている。

(19)笹原(ささはら)地区の石畳

国史跡

笹原新田は、東海道の整備にともない開かれた五つの新田集落のひとつ。このあたりまで峠道をたどると視界が開け、富士山や駿河湾が一望できる。

(20)笹原一里塚

国史跡

旧街道の石畳を少し上った南側の高台に1基残る一里塚。現在、塚の上には椎などの木があるが、江戸時代の記録では松が植えられたと記されている。

(21)畑作地帯からの眺望

旧街道沿いの新田集落の人々は、明治になって旅人の通行量が減ると、箱根山西麓の山肌を開墾。耕作地を広げ畑作に生活の糧を求めた。富士山を背景にした大根干しは三島の初冬の風物詩となっている。

(22)(23)錦田一里塚

国史跡

旧街道の両側に往時のまま一対2基残る一里塚は、錦田一里塚を含めて東海道では7ヶ所のみ。

塚には現在榎があるが、江戸時代の記録によると、南側は榎、北側は松が植えられていたとされる。

錦田一里塚(北塚.jpg)

錦田一里塚.jpg)

(24)箱根旧街道の松並木

国史跡

三島宿方面に西坂を下り、三嶋大社へと続く旧街道沿いに残る松並木。約1km 続く松並木は現在の東海道では最長。

付近には、源頼朝に因む初音ヶ原の地名が残り、富士山の眺望地でもある。

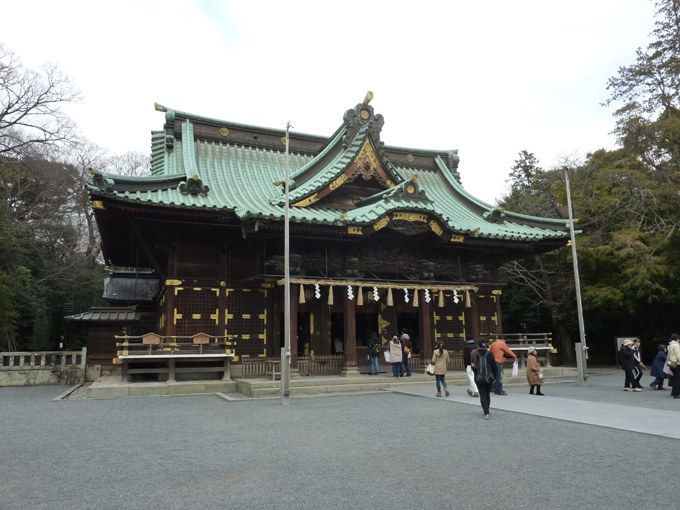

(25)三嶋大社

国重文

伊豆国一宮として、源頼朝をはじめとした武家の崇敬を集めた。本殿・幣殿・拝殿が国の重要文化財に、境内にあるキンモクセイの古木は国の天然記念物に指定されている。宝物館には、国重文に指定された収蔵品が展示されている。

(26)鰻料理

三島宿の住人は古くから鰻を三嶋大社の神の使いとして保護。幕末に東海道を通行した薩摩・長州の兵が鰻を食して神罰があたらなかったことから食べられるようになったとされる。市内には「うなぎ横町」に加盟する鰻屋が多数営業している。